1月いよいよ受験シーズン本番です。なぜ日本の受験は一番寒いこの時期なのか。風邪、インフルエンザやコロナなど体調管理が大変ですし、雪など天気も気になります。

大学受験生は共通テストの自己採点を終え、国立二次試験や私立受験に向けて勉強を続け、高校受験生は2月3月の本番に向けて緊張が高まっている時期ではないでしょうか。1月から2月にかけて行われる中学受験、子供たちの体調管理やメンタルケアはとても大変です。

受験生の皆さんの体調管理やメンタルケアに役立つおすすめのハーブと飲み方、使い方を紹介します。

風邪予防のハーブ

エキナセア

免疫力を高めたり、ウイルスを抑える作用が確認されています。風邪やインフルエンザなどの感染症の予防に。

エルダーフラワー

抗アレルギー作用があり、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりなど花粉症や初期の風邪の症状に。欧米ではインフルエンザの特効薬とも言われています。

リンデン

ヨーロッパでは古くから風邪やインフルエンザに使われ、ドイツでは小児科で風邪の引き始めにリンデン&ペパーミントティーが処方されることがあり、風邪やそれに伴う咳への適応があります。

ローズヒップ

レモンの20〜40倍のビタミンCを含むので、発熱や感染症などビタミンCを多く消耗した時に補給に役立ちます。ローズヒップ&ハイビスカスティーは疲労回復におすすめです。

ラベンダー

抗菌、抗真菌作用があり風邪の予防に役立ちます。

タイム

最も抗菌力の強いハーブと言われており、咳を鎮めたり、痰を出しやすくする作用が期待できます。

使い方

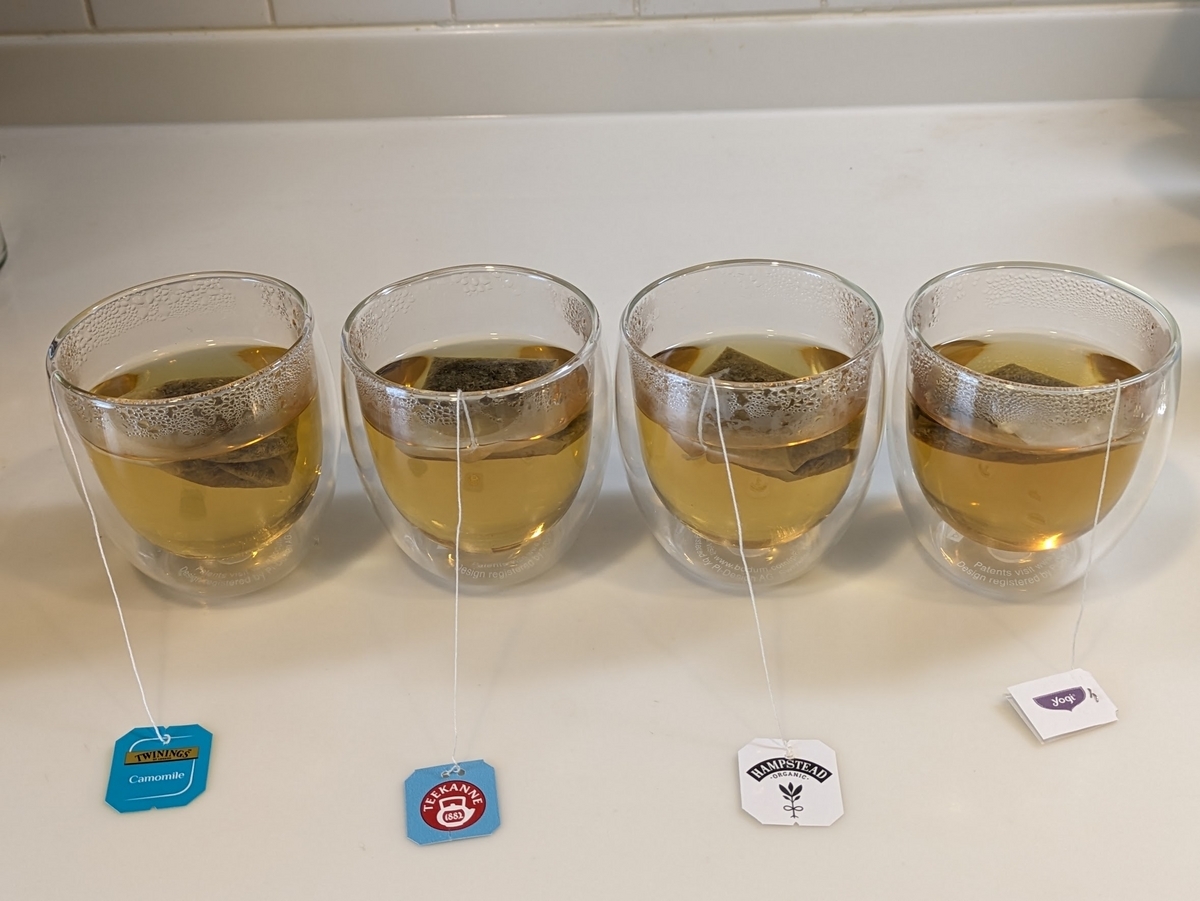

ティーポットに細かくしたハーブ(200mlに小さじ山盛り1杯)を入れます。熱湯を注いで蓋をします。葉や花は3分、種子や根は5分抽出します。

ティーバッグを利用する時は抽出時にお皿などで蓋をします。

エキナセアはシングルだと少し飲みにくいかもしれません。甘い香りとほんのり甘みを感じるジャーマンカモミールやエルダーフラワーとブレンドするのがおすすめです。

エキナセア&エルダーフラワー

エキナセア&ジャーマンカモミール

リンク

②コーディアル(ハーブの濃縮シロップ)

作り方:鍋に水600mlを入れ沸騰させ、エルダーフラワー(ドライ)20gを入れて3分、火を止めて蓋をして3分蒸らします。コーヒーフィルターなどで濾します。鍋に戻し、お砂糖200g(または蜂蜜200g)を加えて少し煮詰めます。火を止め、あればレモン果汁を大さじ2を加えて出来上がりです。

消毒した瓶で保存し、冷蔵庫保存で1週間を目安に飲み切ってください。ローズヒップでも美味しくできます。

水や炭酸水で5倍ほどに薄めて飲みますが、冬場は温かい紅茶にそのまま加えて飲むのがおすすめです。ハーブティーが苦手なお子さんに甘くて美味しいですよ。

③芳香浴&蒸気吸入

タイムやラベンダーなど抗菌作用のあるドライハーブ10gをボールに入れ、熱湯500mlを注ぎ、精油などの揮発性成分を空気中に拡散します。

部屋の空気の浄化と共に、湿度を上げて乾燥を防ぎます。

マグカップにドライハーブ小さじ1を入れ、熱湯を注ぎ、揮発性の成分を蒸気とともに吸入する蒸気吸入はとても簡単で手軽に楽しめます。鼻や喉の粘膜に有効成分を直接作用させることができ、潤いを与えます。

ハーブを使用すると作用が穏やかで刺激が少なくお子さんにも安心です。

胃の不調がある時のハーブ

ペパーミント

消化機能を調整し、食欲不振、消化不良、吐き気などに効果的です。ストレスによる下痢や便秘、腹痛を繰り返す過敏性腸症候群の症状を和らげる効果も期待できます。

ジャーマンカモミール

炎症を抑え、胃の疲れや緊張を解きほぐします。

フェンネル

消化を助け、胃や腸に溜まったガスを排出し、お腹の張りを改善します。

シナモン

消化機能を促進し、消化不良や吐き気、お腹の張りを改善します。

使い方

ジャーマンカモミール&ペパーミントは緊張による下痢の症状を起こしやすい方におすすめです。お腹と心を落ち着かせます。

ジャーマンカモミール&ペパーミント&フェンネルはお腹の張りもある時に。

紅茶にシナモンをプラス。お腹をしっかり温め気持ちが穏やかになります。

リンク

この

カップを使うと茶葉のお茶がとても気軽に楽しめます。

②ハーバルバス

ジャーマンカモミール20gをお茶パックなどに入れ、お風呂に入れよく揉み出します。とても温まり、お腹と心がリラックスできます。

リフレッシュ、集中力をあげたい時のハーブ

ローズマリー

血行を促進し、脳の働きを活性化し、集中力を高める効果が期待できます。

ペパーミント

メントールの爽やかな香りが中枢神経を刺激して眠気を吹き飛ばし、脳の働きを良くします。

使い方

ペパーミント&緑茶、頭がすっきりしてリフレッシュしたい時にぴったりです。

リンク

②芳香浴&蒸気吸入

ローズマリーがお庭にある方は一枝、ドライの場合小さじ1杯をマグカップに入れ、熱湯を注いで勉強部屋に置いてみてはどうでしょうか。ペパーミントもとても気分転換になります。

気持ちが落ち着くハーブ

パッションフラワー

植物性の精神安定剤とも呼ばれ、精神的な緊張やそれに伴う不眠の症状を改善しますが、作用は穏やかです。体内時計の調整にも役立ちます。頭痛や生理痛などの痛みも和らげます。

ジャーマンカモミール

ピーターラビットのお話では、興奮して疲れたピーターに母ウサギがカモミールティーを飲ませる場面があります。心身をリラックスさせるので、気持ちが落ち着き、リラックスしたい時、寝る前におすすめです。

リンデン

不安や興奮を鎮め、心身の緊張を和らげるので緊張して眠れない時におすすめです。

ラベンダー

神経を穏やかにし、筋肉の緊張を和らげます。ストレスなどによる自律神経の乱れにも効果的です。

使い方

パッションフラワー&ジャーマンカモミール&リンデン、もしハーブが揃うようならお試しください。息子が大学受験の時、緊張と頭痛で落ち着かない時に淹れたブレンドです。

ジャーマンカモミールのミルクティー、トリプトファンを含む牛乳は気持ちが落ち着き、寝る前にぴったりです。腸内環境を整え、風邪予防にもなる蜂蜜をプラスするのがおすすめです。

②ハーバルバス

ラベンダー又はジャーマンカモミールのドライハーブ20gをお茶パックなどに入れ、お風呂に入れます。不安な気持ちが大きい時、気持ちも身体もリラックスできます。

ドライハーブ5gを洗面器に入れ、手浴、足浴もおすすめです。手足から温まり、身体中の緊張がほぐされます。

③芳香浴&蒸気吸入

ラベンダー又はシャーマンカモミールのドライハーブ10gに500mlの熱湯を注いでお部屋全体に、又はドライハーブ小さじ1をマグカップに入れ、熱湯を注いで気軽に楽しみましょう。緊張して不安な時、心身ともにリラックスできます。

リンク

*ハーブは特にアレルギーなどに気をつけてお飲みください。必ずハーブのパッケージの注意事項をよく読んでくださいね。

ハーブ専門店だけでなく、スーパーで購入できるハーブも取り上げているので、紅茶売り場などでも探してみてください。

受験生の皆さんの心と身体のケアに少しでも役立てていただけたら嬉しいです。